|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

La théorie de l’Un (l’unité, en grec ancien τὸ ἕν) et de la Dyade indéfinie (la multiplicité indéterminée, en grec ἡ ἀόριστος δυάς) est une doctrine métaphysique attribuée à Platon que nous avons brièvement évoqué dans une récente publication consacrée à l’Académie de Platon1.

Elle repose sur deux principes fondamentaux (et primordiaux) : l’Un, incarnation de l’unité, de la limite et de la perfection, et la Dyade indéfinie, principe de multiplicité, d’indétermination et de potentialité. Ces principes expliqueraient l’origine des Idées platoniciennes, comme la Justice ou la Beauté, et du monde sensible, c’est-à-dire le cosmos physique. Bien qu’elle ne soit pas exposée explicitement dans les dialogues de Platon (quoi que… nous allons voir ça), elle est documentée par Aristote et interprétée par les platoniciens de l’Académie ainsi que par des chercheurs modernes.

Contexte historique

Élaborée dans l’Athènes du IVe siècle avant notre ère, la théorie s’inscrit dans un contexte philosophique marqué par les débats présocratiques. Les pythagoriciens voyaient les nombres comme des principes ontologiques, tandis que Parménide insistait sur l’unité de l’être2. Platon cherche à réconcilier l’unité et la multiplicité dans une ontologie sophistiquée, influencée par le pythagorisme mais adaptée à un cadre intelligible, c’est-à-dire un domaine des réalités abstraites3. Cette période voit la philosophie grecque dépasser les cosmologies matérielles (eau, air, feu) pour explorer des principes abstraits4.

Fondée vers -387, l’Académie de Platon était un centre interdisciplinaire mêlant philosophie, mathématiques, astronomie et politique. Contrairement aux dialogues, destinés à un large public, Platon y dispensait des enseignements oraux, comme la célèbre « Leçon sur le Bien », réservés aux initiés en raison de leur complexité5. Des figures comme Speusippe, Xénocrate et Eudoxe de Cnide y développaient des idées métaphysiques et mathématiques, souvent liées à l’Un et à la Dyade6. L’interdisciplinarité de l’Académie, où la géométrie et la dialectique convergeaient, favorisa l’émergence de concepts numériques, notamment grâce à l’influence d’Eudoxe sur les proportions et la géométrie7.

Sources et indices

- Platon : Les dialogues, comme le Philèbe, le Timée, le Parménide et la République, contiennent des indices indirects, surtout dans les dialogues tardifs8.

- Aristote : Principal témoin, il documente la théorie dans la Métaphysique et la Physique, bien que son ton critique reflète son propre cadre philosophique9.

- Speusippos et Xénocratys : Membres de l’Académie, ils adaptèrent la théorie, Speusippe privilégiant l’Un et abandonnant les Idées, Xénocrate conciliant Idées et Nombres10.

- Pythagoriciens : Les fragments de Philolaos et Archytas montrent des influences sur l’Un et la Dyade11.

- Témoignages secondaires : Les platoniciens de l’Académie fournissent des indices sur les enseignements oraux12.

La question de l’enseignement oral de Platon

Le statut des doctrines non-écrites est au cœur d’un débat académique :

- Marie-Dominique Richard, représentante de l’école de Tübingen, soutient que les doctrines non écrites, centrées sur l’Un et la Dyade, forment le cœur ésotérique de la philosophie de Platon, distinct des dialogues13. En 2012, elle argue que les témoignages d’Aristote, corroborés par les dialogues tardifs prouvent un enseignement oral cohérent, et critique les tentatives de clore le débat en faveur des dialogues seuls14. Elle insiste sur la mathématisation de l’ontologie platonicienne, influencée par le pythagorisme15. Édouard Des Places loue son érudition mais note l’absence de preuves textuelles directes16, tout comme Marcel Meulder17.

- Luc Brisson, figure des études françaises consacrées à Platon et traducteur des philosophes, privilégie les dialogues, doutant d’un système ésotérique rigide : « Les dialogues sont la source première et la plus fiable de la pensée de Platon. Les témoignages d’Aristote doivent être lus avec prudence, car ils risquent de projeter une systématicité étrangère à Platon »18. En 1990, il considère les doctrines comme des hypothèses exploratoires discutées dans l’Académie, non un système fixé19. En 1995, il critique l’interprétation ésotérique de Tübingen pour son cadre rigide20.

Ce débat structure l’étude, opposant une lecture ésotérique et systématique (Tübingen) à une approche dialogique et exploratoire (Brisson).

Les deux principes : l’Un et la Dyade indéfinie

L’Un (τὸ ἕν)

L’Un est le principe suprême, incarnant l’unité, la limite et la perfection. Aristote l’identifie au Bien de la République, où le Bien, comparé au soleil, est la source de l’intelligibilité et de l’être des Idées21 Transcendant les Idées (comme la Justice ou la Beauté), l’Un est la cause de leur unité et de leur existence22.

Marie-Dominique Richard insiste sur sa primauté ontologique, engendrant les Idées en imposant une limite à la Dyade indéfinie. Elle cite Aristote : « Platon disait que l’Un et les Nombres sont des substances séparées, antérieures aux choses qui participent d’eux »23. Elle compare l’Un au Démiurge du Timée, qui ordonne le chaos, mais précise que l’Un opère dans le domaine intelligible, non sensible24. Giancarlo Movia rapproche l’Un de la transcendance platonicienne, le reliant au Bien comme principe ultime25.

Luc Brisson adopte une position nuancée, voyant l’Un comme une abstraction conceptuelle plutôt qu’une entité quasi-divine. Il le relie à la notion de « limite » (en grec πέρας) dans le Philèbe, où Platon explore comment l’ordre émerge de la multiplicité : « L’Un, dans le Philèbe, est un principe de limite, une abstraction dialectique qui ordonne la multiplicité sans nécessiter une ontologie théologique »26. Il met en garde contre une lecture théologique de l’Un, qui anticiperait des développements absents du contexte grec antique selon lui27.

La Dyade indéfinie (ἡ ἀόριστος δυάς)

La Dyade indéfinie, aussi appelée « Grand et Petit » (en grec τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν), est le principe complémentaire, incarnant l’indétermination, la multiplicité et la potentialité. Aristote la décrit comme un substrat « matériel » intelligible sur lequel l’Un agit pour produire des entités déterminées28. Contrairement à la matière sensible du monde physique, la Dyade est un principe intelligible, capable de recevoir une forme sans être une entité définie.

Marie-Dominique Richard l’interprète comme une « matière intelligible », essentielle à la génération des Nombres idéaux et des Idées. Elle la relie à l’« illimité » (en grec ἄπειρον) du Philèbe, où Platon évoque un continuum d’opposés comme « plus chaud et plus froid » ou « plus grand et plus petit29 ». La nature indéfinie de la Dyade permet une divisibilité infinie, que l’Un contraint pour produire des structures ordonnées. Richard soutient que la Dyade explique la multiplicité inhérente au monde intelligible, permettant à Platon de dépasser une simple opposition entre intelligible et sensible30. En 2012, elle souligne son rôle clé dans l’ontologie générative31.

Luc Brisson, plus sceptique, se demande si la Dyade est un principe distinct ou une métaphore de la multiplicité. Il la compare au « réceptacle » (en grec χώρα) du Timée, un substrat informe modelé par le Démiurge, mais hésite à les identifier : « Le réceptacle est un concept cosmologique, non un principe intelligible comme la Dyade32 ». Brisson suggère que la Dyade pourrait être une façon de conceptualiser la pluralité inhérente à la réalité sans nécessiter une entité ontologique spécifique33. En 1993, il critique l’accent de Tübingen sur la Dyade comme principe fixe, la voyant comme un outil dialectique34.

Processus génératif

L’interaction entre l’Un et la Dyade indéfinie forme la base de l’ontologie et de la cosmologie platoniciennes. Selon Marie-Dominique Richard, ce processus est hiérarchique et se déroule en trois étapes principales35 :

Génération des Nombres idéaux

L’Un impose une limite à la Dyade, produisant des Nombres idéaux (en grec ἀριθμοὶ εἰδητικοί), qui ne sont pas des quantités mathématiques modernes, mais des entités ontologiques intermédiaires. Aristote rapporte que Platon les considérait comme « intermédiaires » entre l’Un et les Idées36. Par exemple, le nombre « deux » émerge lorsque l’Un stabilise le potentiel duel de la Dyade, créant une unité structurée. Richard souligne que ces Nombres reflètent l’influence pythagoricienne, mais dans un cadre intelligible37. Laura Rizzerio note que ce processus incarne l’ontologie numérique défendue par l’école de Tübingen38. Željko Marcović ajoute que les Nombres idéaux influencèrent la géométrie grecque, notamment via les travaux d’Eudoxe dans l’Académie39.

Formation des Idées

Les Nombres idéaux servent de fondement structurel aux Idées, qui incarnent des essences spécifiques (Justice, Beauté, etc.). Richard soutient que les Idées sont « numériquement déterminées » par leur relation à l’Un, citant Aristote : « Les Idées sont des Nombres40 ». Cette affirmation, bien que controversée, suggère une mathématisation de l’ontologie platonicienne, où les Idées découlent de rapports numériques stabilisés par l’Un. Giovanni Reale voit dans cette mathématisation une marque distinctive de la pensée de Platon, enracinée dans le pythagorisme41. Giancarlo Movia ajoute que l’Un, en tant que principe transcendant, structure les Idées comme des réalités intelligibles42.

Création du monde sensible

Les Idées, mediées par une instance formatrice comme le Démiurge dans le Timée, informent la matière sensible, produisant le cosmos physique43. L’indétermination résiduelle de la Dyade explique l’imperfection et la variabilité du monde sensible, par opposition à la perfection des Idées. Richard relie ce processus à la cosmologie du Timée, où le Démiurge impose l’ordre à un chaos informe44. Cette interaction entre l’ordre de l’Un et l’indétermination de la Dyade permet à Platon d’expliquer la transition du monde intelligible au monde sensible.

Contestation de ce processus par Brisson

Luc Brisson conteste cette vision systématique, arguant que les dialogues suggèrent un processus plus fluide et dialectique. Dans le Philèbe, Platon décrit la réalité comme un mélange de limite et d’illimité, medié par une « cause » (en grec αἰτία), qu’il associe à l’intelligence (en grec νοῦς)45. Brisson propose une interprétation allant dans le sens d’une exploration dynamique des oppositions, plutôt qu’une hiérarchie fixe. Selon sa lecture, le processus décrit dans le Philèbe serait dialectique. En 1990, il argue que l’accent d’Aristote sur les Nombres idéaux reflète ses propres préoccupations logiques, non une doctrine explicite de Platon46. En 1995, il critique la mathématisation excessive de Tübingen, soulignant que Platon privilégie la méthode dialectique47.

Aux sources de la théorie

L’ésotérisme de l’Académie ?

Platon dispensait des enseignements oraux au sein de l’Académie, notamment une célèbre « Leçon sur le Bien », rapportée par Aristote48. Selon Aristote, Platon réduisait la réalité à deux principes fondamentaux : l’Un et la Dyade indéfinie49. Simplikios, dans ses commentaires à Aristote, évoque explicitement la transmission de la doctrine platonicienne à travers une forme ésotérique50. Ces enseignements, réservés aux membres avancés de l’Académie, auraient requis une maîtrise des concepts mathématiques et métaphysiques en raison de leur abstraction.

Marie-Dominique Richard soutient que ces doctrines non écrites ne sont pas secondaires, mais représentent la philosophie authentique de Platon, développée dans un cadre ésotérique51. En 2012, elle argue que l’absence d’exposition explicite dans les dialogues s’explique par leur caractère initiatique (destiné aux initiés)52.

Luc Brisson, plus prudent, doute de l’existence d’un système ésotérique rigide. Selon lui, Platon n’a jamais proposé un système fermé. Les dialogues sont des explorations dialectiques, et les témoignages d’Aristote doivent être lus avec prudence : « Aristote parle de Platon soit en utilisant des termes autres que ceux que son maître avait utilisés, soit en utilisant les mêmes termes mais en leur donnant un sens différent », écrit Brisson53. En 1990, il suggère que les doctrines non écrites, si elles existaient, étaient des discussions spéculatives au sein de l’Académie, non un système codifié54. En 1995, il critique l’interprétation ésotérique de Tübingen pour sa projection d’une systématicité étrangère à Platon55.

Le contexte de l’Académie

L’Académie n’était pas seulement un lieu d’enseignement, mais un espace de recherche collaborative où des penseurs comme Speusippe, Xénocrate et Eudoxe développaient des idées mathématiques et métaphysiques. Aristote, membre de l’Académie de 367 à 347 avant J.-C., participa à ces discussions, ce qui fait de son témoignage une source précieuse, malgré ses critiques56. Speusippos mettait l’accent sur l’Un comme principe d’unité, abandonnant les Idées au profit des Nombres. Xénocrate tentait de concilier les Idées et les Nombres dans une ontologie unifiée57. Ces variations suggèrent que la théorie de l’Un et de la Dyade était un sujet de débat actif, reflétant la dynamique intellectuelle de l’Académie.

Željko Marcović souligne le contexte mathématique de l’Académie, notant que les travaux d’Eudoxe sur les proportions et la géométrie influencèrent la conception platonicienne des Nombres comme entités intelligibles58. L’Académie favorisait une approche interdisciplinaire, où géométrie, astronomie et dialectique convergeaient pour explorer les principes de la réalité. Cette interdisciplinarité explique l’importance des mathématiques dans la théorie, qui s’inscrit dans un effort plus large pour comprendre l’ordre cosmique à travers des structures intelligibles.

Influences pythagoriciennes

Les pythagoriciens, actifs au Ve siècle avant J.-C., considéraient les nombres comme des principes ontologiques fondamentaux, structurant le cosmos à travers des oppositions comme le limité et l’illimité. Philolaos décrivait la réalité comme issue de l’interaction entre des « limitants » (en grec περαίνοντα) et des « illimités » (en grec ἄπειρα)59, tandis qu’Archytas explorait le rôle des nombres dans l’harmonie et la géométrie60. Leur cosmologie mathématique, où l’Un était la source de l’ordre, influença profondément Platon61. Giovanni Reale voit dans cette influence une adaptation sophistiquée des principes pythagoriciens62.

Pythagore et la théorie de l’Un et de la Dyade indéfinie

Aristote relie explicitement la théorie platonicienne aux idées pythagoriciennes, notant que l’Un et la Dyade rappellent l’Un et l’Illimité pythagoriciens, mais adaptés à un cadre métaphysique plus sophistiqué63. Marie-Dominique Richard interprète cette connexion comme une preuve que Platon cherchait à formaliser les intuitions pythagoriciennes dans une ontologie systématique64. Elle souligne que l’Académie entretenait des liens étroits avec les pythagoriciens, notamment à travers Eudoxe, dont les travaux sur les proportions influencèrent la pensée platonicienne65. Richard soutient que l’accent de Platon sur les Nombres idéaux reflète une mathématisation de la réalité, héritée des pythagoriciens mais dépassant leur focalisation cosmologique66.

Luc Brisson, tout en reconnaissant ces influences, estime que Platon a transformé les concepts pythagoriciens en un cadre dialectique, intégrant des oppositions comme unité et multiplicité dans une réflexion philosophique plus large : « l’Académie n’était pas le lieu d’une transmission autoritaire d’un corps de doctrine figé » écrit Brisson67. En 1990, Brisson suggère que l’adaptation par Platon des idées pythagoriciennes était plus philosophique que mathématique68. Željko Marcović précise que la théorie platonicienne influença les mathématiques grecques postérieures, notamment à travers les enquêtes géométriques de l’Académie69.

Indices de la théorie dans les dialogues de Platon

Bien que la théorie de l’Un et de la Dyade indéfinie ne soit pas exposée explicitement dans les dialogues, plusieurs textes contiennent des indices parfois très suggestifs, interprétés différemment par les chercheurs :

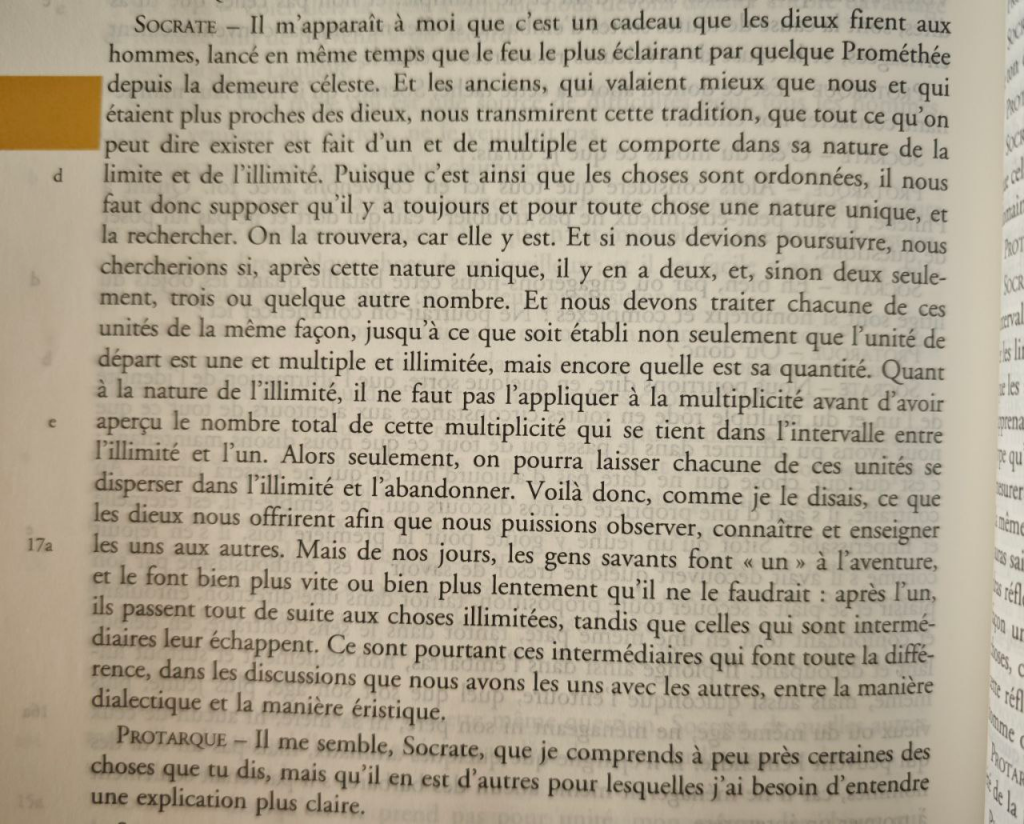

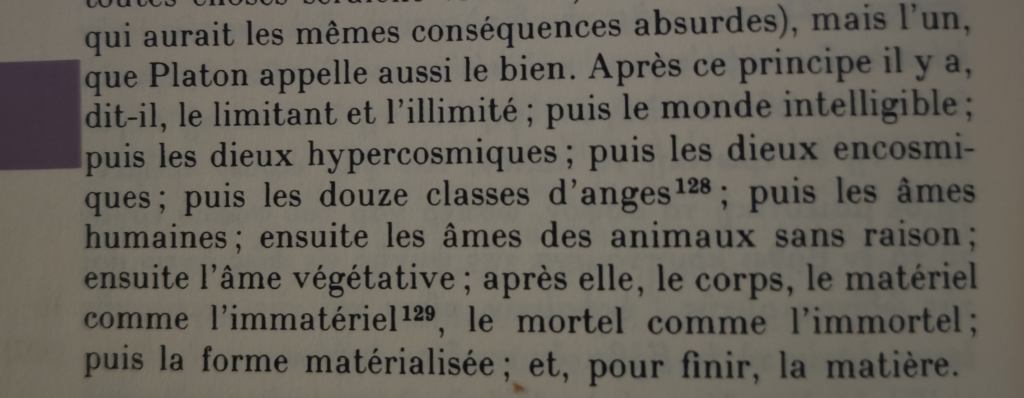

Philèbe (15d-27c)

Dans le Philèbe,15d-17a, Platon introduit les concepts de « limite » (en grec πέρας) et d’« illimité » (en grec ἄπειρον), expliquant comment leur interaction produit une réalité ordonnée70. Plus loin, 24a-25a, il décrit des opposés comme « le plus et le moins » ou « le chaud et le froid », qui évoquent la Dyade indéfinie71. Marie-Dominique Richard y voit une allusion directe à la théorie des principes, arguant que la limite correspond à l’Un et l’illimité à la Dyade72. Laura Rizzerio note que le Philèbe soutient l’ontologie numérique de Tübingen, reflétant le rôle génératif de l’Un et de la Dyade73. Je vous invite à lire l’extrait de Platon en photo ci-contre.

Luc Brisson, en revanche, considère cela comme une réflexion dialectique, sans référence explicite à une doctrine ésotérique. Selon sa lecture, la limite et l’illimité dans le Philèbe sont des outils dialectiques, non des principes ontologiques fixes.

Timée (49a-53a)

Le « réceptacle » (en grec χώρα), décrit dans le Timée comme un substrat informe recevant les empreintes des Idées, présente des similitudes avec la Dyade indéfinie74. On peut y voir un analogue sensible de la Dyade intelligible, soulignant son rôle dans la cosmologie platonicienne75, notant que le réceptacle, comme la Dyade, est indéterminé et nécessite une intervention ordonnatrice, qu’il s’agisse du Démiurge ou de l’Un. Luc Brisson, cependant, distingue le réceptacle comme un concept spécifique au Timée, sans lien direct avec les doctrines non écrites : « Le réceptacle est un concept cosmologique, non un principe ontologique comme la Dyade76 ». En 1995, il critique les tentatives d’assimiler le réceptacle à la Dyade, les jugeant spéculatives77.

Parménide (137c-166c)

La discussion dialectique sur l’« un » et le « multiple » dans le Parménide explore les relations entre unité et multiplicité, potentiellement en écho à l’Un et à la Dyade78. Les « oralistes » y voient une réflexion ésotérique sur les principes fondamentaux, suggérant que le dialogue teste les implications logiques de l’Un comme principe unificateur79. Il apparait que le Parménide est un texte clé pour l’interprétation de Tübingen, reflétant l’interaction dialectique de l’Un et de la Dyade.

Luc Brisson, quant à lui, voit le Parménide comme un exercice logique destiné à former les étudiants à la dialectique, sans référence directe à une ontologie systématique 80». Selon Brisson, l’interprétation ésotériste « selon laquelle « l’essentiel n’est qu’allusion dans les dialogues platoniciens » apparait inutile81.

Comme le lecteur habitué de ce site le sait, il existe encore d’autres interprétations du Parménide82.

République (VI, 509b)

Dans la République, l’analogie du Bien comme soleil, source de l’intelligibilité et de l’être, s’aligne avec le rôle de l’Un comme principe suprême83. Marie-Dominique Richard relie cette analogie à la Leçon sur le Bien rapportée par Aristote, arguant que le Bien et l’Un partagent une fonction causale84. Giancarlo Movia soutient cette idée, voyant le Bien comme un principe transcendant proche de l’Un, fondement de l’ontologie platonicienne85. Luc Brisson met en garde contre une assimilation hâtive, notant que le contexte de la République est, selon lui, éthique et épistémologique mais non ontologique, estimant que le Bien dans la République est une analogie, pas un principe ontologique au sens strict86. En 1995, il critique l’école de Tübingen qui aurait tendance selon lui à surinterpréter le Bien comme l’Un « et cela

même s’il est vrai que le République porte « sur la Justice », qui ne peut se définir qu’en fonction du Bien. Mais, à moins de réduire brutalement l’éthique et la politique à l’ontologie, il faut bien reconnaître que la plus grande partie de ce dialogue aborde des problèmes d’un tout autre ordre :psychologique, éthique, social, politique notamment87».

Développement et critique de la théorie

Les partisans antiques de la théorie

Speusippos, successeur de Platon, mettait l’accent sur l’Un comme principe d’unité, abandonnant les Idées au profit des Nombres. L’’interprétation de Speusippe, centrée sur l’Un comme principe mathématique et ontologique, pourrait effectivement refléter l’influence des doctrines non écrites. Xénocrate, quant à lui, tentait de concilier les Idées et les Nombres dans une ontologie unifiée, considérant l’Un comme une force unificatrice à travers ces deux domaines. Ces variations suggèrent que la théorie de l’Un et de la Dyade était un sujet de débat actif au sein de l’Académie, reflétant sa nature dynamique.

Les critiques antiques de la théorie

Aristote est la principale source d’information sur la théorie, mais son ton critique soulève des questions sur son objectivité. Dans la Métaphysique, il reproche à Platon de « pythagoriser » en réduisant les Idées à des Nombres et en posant l’Un et la Dyade comme principes88. Ce témoignage est précieux, car Aristote, membre de l’Académie de -367 à -347, avait un accès direct aux enseignements de Platon. Cependant, sa perspective aristotélicienne, qui privilégie les causes matérielles et efficientes, pourrait avoir déformé sa présentation des idées platoniciennes. Luc Brisson note que la critique d’Aristote reflète souvent son propre programme philosophique, notamment son rejet des principes intelligibles89.

Partisans modernes d’un enseignement oral et ésotérique : L’école de Tübingen

L’école de Tübingen, représentée par Hans Joachim Krämer, Konrad Gaiser et donc Marie-Dominique Richard, soutient que les doctrines non écrites révèlent la véritable philosophie de Platon, un système métaphysique ésotérique centré sur l’Un et la Dyade. Dans son ouvrage L’enseignement oral de Platon, Marie-Dominique Richard argue que les témoignages d’Aristote, corroborés par des indices dans les dialogues comme le Philèbe et le Timée, prouvent l’existence d’un enseignement oral systématique90. En 2012, elle défend cette thèse contre les sceptiques comme Brisson et Cherniss, affirmant que la cohérence des témoignages d’Aristote et des dialogues tardifs soutient une interprétation ésotérique91.

Giancarlo Movia, met l’accent sur l’ontologie numérique de l’Un et de la Dyade, la reliant aux influences pythagoriciennes et au Philèbe, relevant que « Platon, dans le Philèbe, relie explicitement les Idées à l’un et au plusieurs92». Giancarlo Movia appuie Tübingen, arguant que la transcendance de l’Un sous-tend l’ontologie platonicienne, la Dyade permettant la génération de la multiplicité. Cette approche a revitalisé l’étude du platonisme, mais elle est, là encore, critiquée pour son manque de preuves textuelles directes dans les dialogues. Richard répond à ces critiques en insistant sur la nature ésotérique de la doctrine, destinée aux initiés93.

Critique de ces derniers : Luc Brisson

Luc Brisson privilégie les dialogues comme source principale, arguant que la philosophie de Platon est fondamentalement dialogique et résistante à la systématisation : « Les dialogues sont la source première et la plus fiable de la pensée de Platon. Les témoignages sur les doctrines non écrites, comme ceux d’Aristote, doivent être interprétés avec prudence, car ils risquent de projeter une systématicité étrangère à Platon94 ». En 1990, il soutient que les doctrines non écrites étaient probablement des hypothèses exploratoires, non un système fixé, et met en doute la fiabilité des témoignages d’Aristote en raison de son biais aristotélicien95. En 1995, il critique l’interprétation ésotérique de Tübingen pour son imposition d’un cadre rigide à la pensée dynamique de Platon96.

Brisson est rejoint par d’autres sceptiques, comme Harold Cherniss, qui rejette l’idée d’un platonisme ésotérique, arguant que les témoignages d’Aristote sont biaisés par sa propre philosophie97. Gregory Vlastos partage ce scepticisme, notant l’absence de confirmation explicite dans les textes de Platon et affirmant que les dialogues suffisent à comprendre sa pensée98. John Findlay, cependant, soutient Tübingen, voyant l’Un et la Dyade comme des principes centraux cohérents avec les dialogues tardifs comme le Philèbe et le Parménide99.

Ces débats reflètent une tension fondamentale : faut-il privilégier les dialogues comme source principale ou accorder du crédit aux témoignages indirects pour reconstruire la pensée de Platon ?

Implications et conséquences de la théorie

La théorie de l’Un et de la Dyade indéfinie a des implications majeures pour la pensée grecque antique, dans les domaines de l’ontologie, de la cosmologie et de l’éthique :

- Hiérarchie ontologique : La théorie établit une structure hiérarchique, avec l’Un comme cause ultime, suivi des Nombres idéaux, des Idées et du monde sensible100. Cette hiérarchie reflète l’influence pythagoricienne, où l’unité précède la multiplicité, et anticipe les développements de l’Académie, notamment chez Speusippe et Xénocrate. Giancarlo Movia voit dans la transcendance de l’Un le fondement de cette hiérarchie, unifiant l’ontologie platonicienne101. Cette structure distingue Platon des présocratiques, qui privilégiaient des principes matériels comme l’eau ou le feu.

- Ontologie mathématique : L’accent sur les Nombres idéaux suggère une mathématisation de la réalité, où les rapports numériques structurent l’ordre intelligible. Aristote rapporte que Platon considérait les Idées comme des « nombres »102, une idée qui illustre l’importance des mathématiques dans l’Académie103. Giovanni Reale souligne cette ontologie numérique comme une marque distinctive de la pensée de Platon, enracinée dans les principes pythagoriciens104. Željko Marcović note que la théorie influença la géométrie grecque, particulièrement à travers les travaux d’Eudoxe105.

- Dynamique cosmologique : L’interaction entre l’Un et la Dyade fournit un mécanisme pour la génération cosmique, reliant le monde intelligible au monde sensible. Dans le Timée, le Démiurge impose l’ordre à un chaos informe, un processus que Marie-Dominique Richard relie à l’action de l’Un sur la Dyade106. Cette cosmologie offre une alternative aux modèles mécanistes des présocratiques, mettant l’accent sur la structuration intelligible de la réalité107.

- Dimension éthique : L’identification de l’Un au Bien, rapportée par Aristote, relie la métaphysique à l’éthique108. Dans la République, le Bien est la source de la connaissance et de l’être, guidant l’âme vers la vérité109. Giancarlo Movia voit dans cette identification la preuve du rôle transcendant de l’Un, unifiant l’ontologie et l’éthique110. La théorie suggère que la quête d’unité, tant ontologique qu’éthique, est au cœur de la philosophie platonicienne, un thème repris par les platoniciens comme Xénocrate111.

La théorie de l’Un et la Dyade face au Néoplatonisme

Le Néoplatonisme, dès Plotinos au IIIe siècle, s’inspire des doctrines non écrites de Platon, affirmant clairement l’Un comme un principe transcendant, au-delà de l’être et de l’intelligibilité, synonyme du Bien.

Marie-Dominique Richard avance que la réinterprétation de Plotinos s’appuie sur les doctrines non écrites de Platon mais les adapte à un cadre mystique113.

La théorie et le Néoplatonisme posent un principe suprême (l’Un ou le Bien) qui unifie la réalité et un principe secondaire (Dyade/Intellect) qui introduit la multiplicité. La structure hiérarchique de la réalité, de l’unité à la diversité, est une caractéristique partagée114. Giancarlo Movia souligne la continuité entre l’Un platonicien et celui de Plotinos, tous deux servant de cause ultime de l’être, tout en notant que « alors que l’Un-Bien de Platon est définissable et parfaite ment exprimable, l’Un de Plotin est indéfinissable et ineffable; en parti culier, aucune des catégories d’Aristote et aucun des genres suprêmes de Platon ne lui correspond115».

Différences

Pour une part des chercheurs, l’approche de Platon est dialectique et mathématique tandis que celle de Plotinos est mystique et métaphysique116. Pour d’autres chercheurs, et aussi selon des religieux helléniques, l’Un et ses interprétations théologiques sont cohérents avec les textes de Platon. Par exemple, l’Un de Platon dans le Parménide est exprimé après un débat sur la théorie des Formes/Idées117, révélant (selon moi et d’autres Grecs) le caractère religieux des deux parties du Parménide.

Conclusion

L’Un et la Dyade indéfinie pourraient être comparés à Ouranos (l’ordre céleste) et Gaïa (la terre fertile et indéterminée) dans la Théogonie d’Hésiode. De même que Ouranos impose une structure au chaos et féconde de Gaïa, l’Un limite l’indétermination de la Dyade pour engendrer la réalité ordonnée des Nombres, des mondes intelligible et sensible.

Citons le Philèbe de Platon, 15d :

Et les anciens, qui valaient mieux que nous et qui étaient plus proches des Dieux, nous transmirent cette tradition, que tout ce qu’on peut dire exister et fait d’un et de multiple et comporte dans sa nature de la limite et de l’illimité.

Pour ma part, ce passage du Philèbe me semble prouver à la fois une approche de la théologie chez Platon qui préfigure les Néoplatoniciens. J’y vois au moins le squelette de la la théorie de l’Un et de la Dyade indéfinie, dans le rôle que Platon donne explicitement à la limite et à l’illimité dans la création du Cosmos, même si d’autres lectures sont possibles.

Quoi qu’il en soit, cette théorie reste un témoignage de la richesse et de la complexité du platonisme, invitant à une réflexion continue sur les principes fondamentaux de l’être.

Bonus : l’exposé de Brigitte Boudon sur l’enseignement oral de Platon (2022)

Références

- https://plethon.fr/2025/04/07/lacademie-de-platon-partie-1/ ↩︎

- Giancarlo Movia, Les doctrines non écrites de Platon. https://www.jstor.org/stable/20849158 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon. Cerf, 1986, page 89 ↩︎

- Giancarlo Movia, Les doctrines non écrites de Platon. https://www.jstor.org/stable/20849158 ↩︎

- Aristote, Physique. IV, 2 ↩︎

- https://plethon.fr/2025/04/07/lacademie-de-platon-partie-1/ ↩︎

- Marcović, Željko, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque. https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Platon, Philèbe. 16c-27c ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- https://plethon.fr/2025/04/07/lacademie-de-platon-partie-1/ ↩︎

- Diels, Hermann & Kranz, Walther, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, 1951-1952, p. 44B1, OCLC 1232279. ↩︎

- Marie-Dominique Richard, Un rêve chimérique : la clôture du débat autour de l’enseignement oral de Platon. https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon. Cerf, 1986, page 45 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, Un rêve chimérique : la clôture du débat autour de l’enseignement oral de Platon, https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document.

↩︎ - Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 89 ↩︎

- Édouard Des Places, Richard (Marie-Dominique). L’enseignement oral de Platon. Une nouvelle interprétation du Platonisme. https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1989_num_67_1_6953_t1_0189_0000_2 ↩︎

- Marcel Meulder, Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon. Une nouvelle interprétation du platonisme. L’Antiquité classique, 1990, p. 308, https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1990_num_59_1_2300_t1_0308_0000_1. ↩︎

- Luc Brisson Platon. L’écrivain qui inventa la philosophie. Cerf, 2017 ↩︎

- Luc Brisson, L’Enseignement oral de Platon. https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Luc Brisson, Présupposés et conséquences d’une interprétation ésotériste de Platon. https://www.jstor.org/stable/43738402 ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 102. ↩︎

- Aristote, Métaphysique. XIII, 8, ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 145 ↩︎

- Giancarlo Movia, Les doctrines non écrites de Platon et la métaphysique de la transcendance. https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Luc Brisson, Platon. Les mots et les mythes, La Découverte, 1994 ↩︎

- Luc Brisson, Platon. L’écrivain qui inventa la philosophie, Cerf, 2017 ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6, ↩︎

- Platon, Philèbe. 24a-25a ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 132 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, Un rêve chimérique : la clôture du débat autour de l’enseignement oral de Platon, 2012, page 7, https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document ↩︎

- Platon, Timée. 49a-50b ↩︎

- Luc Brisson, Platon. L’écrivain qui inventa la philosophie, Cerf, 2017 ↩︎

- Luc Brisson, Présupposés et conséquences d’une interprétation ésotériste de Platon. https://www.jstor.org/stable/43738402 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 132 ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 115 ↩︎

- Laura Rizzerio, Laura,

Platon, l’École de Tubingen et Giovanni Reale. L’émergence d’un « nouveau paradigme » pour l’interprétation de la métaphysique du philosophe d’Athènes. https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1993_num_91_89_6777 ↩︎ - Marcović, Željko, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque., https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Giovanni Reale, Plato’s Unwritten Doctrines and the Philosophy of Numbers”, The Review of Metaphysics. https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Giancarlo Movia, Les doctrines non écrites de Platon et la métaphysique de la transcendance https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Platon, Timée, 28c-29a, ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, page 145 ↩︎

- Platon, Philèbe. 26e-27b ↩︎

- Luc Brisson, L’Enseignement oral de Platon, Les Études philosophiques, 1990, https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Luc Brisson, Présupposés et conséquences d’une interprétation ésotériste de Platon. Les Études philosophiques, 1995, https://www.jstor.org/stable/43738402. ↩︎

- Aristote, Physique. IV ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Philippe Soulier, Simplicius et l’infini. https://www.numeriquepremium.com/doi/book/10.14375/NP.9782251420165 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 67 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, Un rêve chimérique : la clôture du débat autour de l’enseignement oral de Platon. https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document ↩︎

- Luc Brisson, Lectures de Platon, Vrin, 2000, page 110 ↩︎

- Luc Brisson, L’Enseignement oral de Platon, Les Études philosophiques, 1990 https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Luc Brisson, Présupposés et conséquences d’une interprétation ésotériste de Platon, Les Études philosophiques, 1995 https://www.jstor.org/stable/43738402. ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6, ↩︎

- Findlay, John, Plato: The Written and Unwritten Doctrines, Routledge, 1974, p. F5, ISBN 0-7100-7747-5

↩︎ - Željko Marcović, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque, https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Diels, Hermann & Kranz, Walther, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, 1951-1952, p. 44B1, OCLC 1232279 ↩︎

- Diels, Hermann & Kranz, Walther, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, 1951-1952, p. 47B1, OCLC 1232279 ↩︎

- Željko Marcović, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque. https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Giovanni Reale, Plato’s Unwritten Doctrines and the Philosophy of Numbers, The Review of Metaphysics, 1997, p. 550, https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Aristote, Métaphysique, I, 6 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 89 ↩︎

- Željko Marcović, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque, Revue d’histoire des sciences, 1955, p. 290, https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 132 ↩︎

- Luc Brisson, Lectures de Platon, Vrin, 2000, page 55 ↩︎

- Luc Brisson, L’Enseignement oral de Platon. https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Željko Marcović, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque. https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Platon, Philèbe. 15d-27c ↩︎

- Platon, Philèbe. 24a-25a ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon. Cerf, 1986, page 140 ↩︎

- Rizzerio, Laura, “Platon, l’École de Tübingen et Giovanni Reale”, Revue philosophique de Louvain, 1993, p. 141, https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1993_num_91_89_6777. ↩︎

- Platon, Timée. 49a-53a ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 145 ↩︎

- Luc Brisson, Lectures de Platon, Vrin, 2000, page 78, ISBN 2-7116-1455-7.

↩︎ - Luc Brisson, Présupposés et conséquences d’une interprétation ésotériste de Platon, Les Études philosophiques, 1995, p. 480, https://www.jstor.org/stable/43738402. ↩︎

- Platon, Parménide. 137c-166c ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon. Cerf, 1986, page 152 ↩︎

- Luc Brisson, Lectures de Platon, Vrin, 2000, page 60/61 ↩︎

- https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- https://plethon.fr/2025/01/26/lun-lintellect-et-lame/ ↩︎

- Platon, République. 509b, ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 160 ↩︎

- https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Luc Brisson, Platon. L’écrivain qui inventa la philosophie, Cerf, 2017 ↩︎

- Luc Brisson https://www.jstor.org/stable/43738402. ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Luc Brisson https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 180 ↩︎

- Marie-Dominique Richard https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document. ↩︎

- Giovanni Real, https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document. ↩︎

- Luc Brisson, Platon. L’écrivain qui inventa la philosophie, Cerf, 2017 ↩︎

- Luc Brisson https://www.jstor.org/stable/41581897. ↩︎

- Luc Brisson https://www.jstor.org/stable/43738402 ↩︎

- Cherniss, Harold, The Riddle of the Early Academy, University of California Press, 1945 ↩︎

- Vlastos, Gregory, Platonic Studies, Princeton University Press, 1981 ↩︎

- Findlay, John, Plato: The Written and Unwritten Doctrines, Routledge, 1974 ↩︎

- Marie-Dominique Richard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 132 ↩︎

- Movia, Giancarlo, “Les doctrines non écrites de Platon et la métaphysique de la transcendance”, Revue de Métaphysique et de Morale, 1991, p. 407, https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Željko Marcović, La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque. https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Reale, Giovanni, Plato’s Unwritten Doctrines and the Philosophy of Numbers, https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Marcović, Željko, “La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque”, Revue d’histoire des sciences, 1955, page 295, https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- Marie-DominiqueRichard, L’enseignement oral de Platon, Cerf, 1986, page 145 ↩︎

- Platon, Timée. 28c-29a ↩︎

- Aristote, Métaphysique. I, 6 ↩︎

- Platon, République, Livre VI ↩︎

- Movia, Giancarlo, “Les doctrines non écrites de Platon et la métaphysique de la transcendance” https://www.jstor.org/stable/20849158. ↩︎

- Findlay, John, Plato: The Written and Unwritten Doctrines, Routledge, 1974 ↩︎

- Prolégomènes à la philosophie de Platon. Les Belles Lettres, page 19 ↩︎

- Marie-Dominique Richard. Un rêve chimérique : la clôture du débat autour de l’enseignement oral de Platon, 2012 https://shs.hal.science/halshs-00764349v2/document. ↩︎

- https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- https://www.jstor.org/stable/20849158 ↩︎

- Marcović, Željko, “La théorie de Platon sur l’Un et la Dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque”, Revue d’histoire des sciences, 1955 https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1955_num_8_4_3550. ↩︎

- https://plethon.fr/2025/03/17/la-theorie-des-formes-ou-des-idees/ ↩︎