|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

L’un des premiers articles de ce site était consacré à la triade de Plotinos1, considérée comme fondatrice du Néoplatonisme. Avant d’aller plus loin dans la théologie et la philosophie néoplatoniciennes il faut savoir comment l’Hellénisme en est arrivé là, au moins dans les grandes lignes.

La fondation de l’Académie de Platon

Fondée par par Platon vers 387 av. J.-C. à Athènes, son lieu est située dans un gymnase consacré au héros Akademos, d’où elle tire son nom. Platon y conçoit un modèle éducatif.

La séquence historique est marquée par une remise en question des valeurs traditionnelles, exacerbée par les sophistes, qui enseignaient leur rhétorique fallacieuse et le relativisme moral. Platon (427-347 av. J.-C.) réagit à cette menace de décadence en cherchant à établir une méthode rigoureuse pour atteindre la vérité et former des individus capables de gouverner selon des principes éthiques et rationnels, dans le respect des lois des ancêtres.

En s’installant à à environ 1,5 km au nord-ouest de l’Acropole, s’éloignant du centre politique de l’Agora, Platon signale une rupture avec la rhétorique sophistique et l’agitation démocratique. Le cadre naturel favorise la contemplation, tandis que la référence à Académos ancre l’institution dans une tradition athénienne. Une inscription légendaire, bien que probablement apocryphe, aurait orné l’entrée : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » (Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω), soulignant l’importance des mathématiques dans la formation platonicienne.

Le curriculum de l’Académie reflète la hiérarchie des savoirs exposée dans La République. Les disciplines sont organisées pour guider l’âme du sensible vers la contemplation intelligible :

- Dialectique : Sommet de la formation, elle conduit à la compréhension des Formes-Idées elles-mêmes (le Beau, le Juste, etc). Cette méthode, décrite dans le Parménide et le Sophiste, exige une rigueur logique poussée.

- Mathématiques : Les nombres, la géométrie, l’arithmétique et l’harmonie (théorie musicale) occupent une place centrale. Nous allons voir dans la suite quelle conséquence cela aura sur des disciples de Platon.

Platon voit dans les mathématiques un pont vers les Idées, car elles révèlent des vérités abstraites et immuables. Eudoxe et Théétète, membres de l’Académie, contribuent à des avancées. - Astronomie : Étudiée comme une science mathématique plutôt qu’observationnelle, elle vise à comprendre l’ordre cosmique, reflet du monde intelligible. Les travaux d’Eudoxe illustrent cette approche.

- Éthique et politique : Platon enseigne comment appliquer la philosophie à la gouvernance, comme en témoigne son implication en Sicile auprès de Denys II de Syracuse (bien que ces tentatives échouent).

- Divers domaines (physique, biologie, etc) peuvent aussi être enseignés à l’Académie, comme des sous-courants des principaux domaines précédents.

L’université du philosophe-roi

Le principe de l’Académie fait écho aux écrits de Platon, notamment le projet d’une société dirigée par des « philosophes-rois », des individus ayant accédé à la connaissance des Idées/ Formes et au Bien.

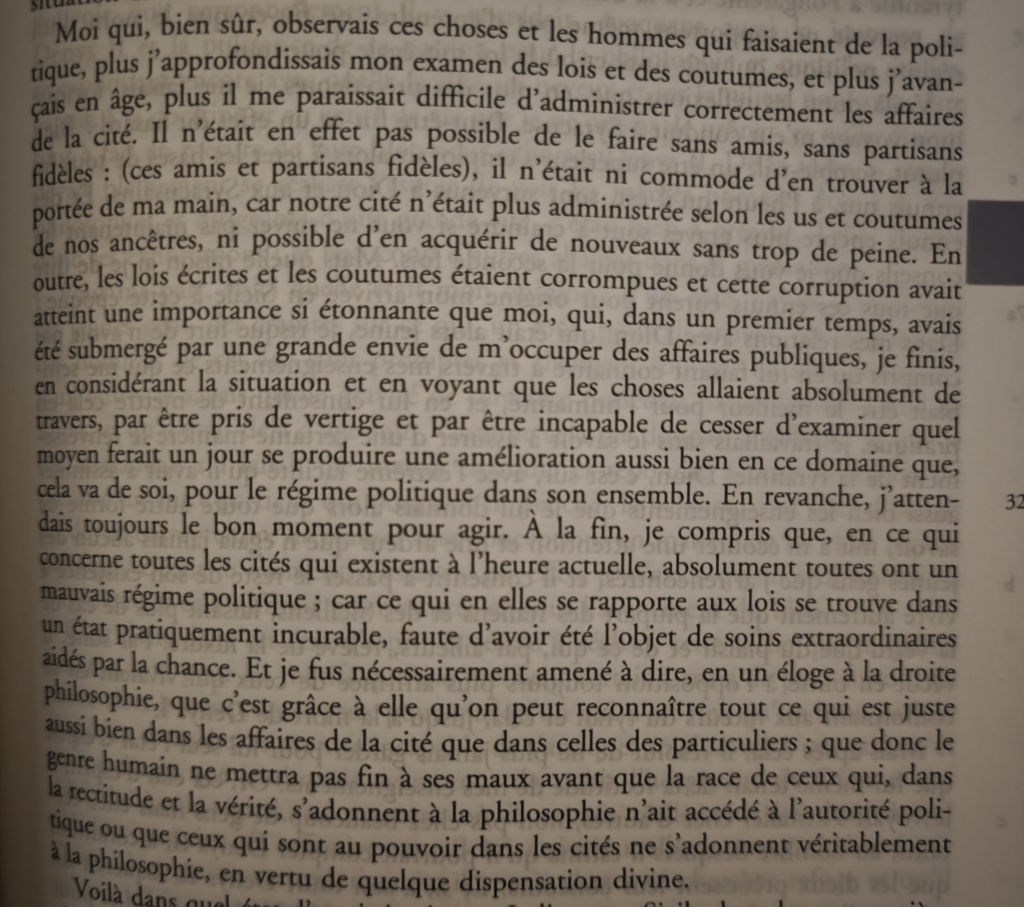

Platon fait référence au philosophe roi dans la République2 mais aussi dans la lettre 7 où il dénonce que «les cités ne sont plus administrées selon les us et coutumes de nos ancêtres».

Contrairement aux sophistes, qui vendaient leur enseignement, Platon ne facture pas ses élèves, bien que des contributions volontaires de ces derniers à l’institution platonicienne soient probables.

L’Académie se distingue aussi des écoles pythagoriciennes par son ouverture : si elle est élitiste, elle n’impose pas de rites initiatiques stricts. Son programme est sans dogme (au début…) et repose sur la dialectique socratique – une méthode de questionnement visant à dépasser les opinions (doxa) pour atteindre la connaissance (epistémè) – et sur une synthèse des savoirs disponibles.

Platon en est le scholarchès (directeur), un rôle qu’il occupe jusqu’à sa mort. L’Académie fonctionne en communauté. Les élèves sont souvent issus de l’aristocratie grecque. Ills vivent sur place ou à proximité, partageant repas et discussions. Des témoignages, comme ceux de Diogène Laërce3, décrivent une vie collective marquée par des banquets philosophiques, des échanges de type socratique, en bref une vie commune, consacrée à la recherche et à l’enseignement.

« Λέγεται δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς συμποσίοις μετὰ τῶν ἑταίρων φιλοσοφῶν διελέγετο, σωφρόνως καὶ μετρίως φθεγγόμενος4 »

Traduction : « On dit qu’au cours des banquets, il discutait de philosophie avec ses compagnons, s’exprimant avec sobriété et mesure. »

Précisons que «banquet» en français est ici la traduction de συμπόσιον («symposium»), qui signifie la seconde partie d’un banquet au sens propre après le repas.

Les héritiers de Platon

Speusippos, successeur de Platon

Speusippos, dit Speusippe (environ 408-339 av. J.-C.) succède à Platon à la direction de l’Académie, qu’il dirige de 347 à 339 av. J.-C. Né à Athènes dans une famille aristocratique, il est le fils de la sœur de Platon, Potonè, et d’un certain Eurymédon, probablement un notable athénien.

Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages selon Diogène Laërce5, dont on ne connait que des évocations par Aristotélys (Aristote). Bien qu’il soit le successeur de Platon à l’Académie il va proposer une rupture avec la pensée néoplatonicienne en remettant en cause la théorie des Formes6 et le Bien suprême comme principe premier, au point de parvenir à mettre d’accord Platon et Aristote contre lui.

Comme Aristotélys7 (Aristote) et Parménide8, Speusippos critique le Bien suprême et la théorie des Formes de Platon.

L’Un selon Speusippos

Faisant écho à la pensée pythagoricienne, ce que ne manque pas de relever Aristote9, Speusippe refuse de reconnaître le Bien suprême comme principe premier et lui préfère l’Un. Mais attention, il s’agit pas de l’Un de Plotinos qui se superpose au Bien suprême platonicien. Speusippe voit l’Un comme une unité abstraite, une source d’où tout découle, mais il ne le considère pas comme conteneur du Bien ou du Beau suprêmes. Il postule que le Bien apparait plus tard, dans les produits de l’Un (nombres, formes géométriques, âmes, êtres sensibles).

Comme Platon, Aristotélys estime que ce qu’il y a de plus parfait est au sommet de la hiérarchie divine. Il critique Speusippe et les pythagoriciens (qui ont aussi leurs différences) parce qu’ils font de ce qu’il y a de plus parfait une conséquence du principe premier et pas le principe premier.

La théorie des principes premiers de Speusippe

Speusippe remplace les Idées par une métaphysique fondée sur deux principes fondamentaux : le Un et la Dyade indéfinie.

Speusippos introduit une pluralité de principes premiers pour les différentes classes d’êtres10 : arithmétiques, géométriques, psychiques, etc. Ce pluralisme expliquerait mieux, selon lui, de la diversité du réel, sans recourir à des entités transcendantales comme les Formes11.

Un (τὸ Ἕν) : Il est la source première de toute réalité, mais il est neutre, dépourvu de qualités comme le bien ou le beau. Speusippos le voit comme une abstraction pure, presque une condition logique, pour ne pas dire une froideur mathématique.

La Dyade indéfinie (ἀόριστος δυάς) : C’est le principe de multiplicité, d’indétermination et de matière potentielle. Elle introduit la diversité et le changement en s’opposant au Un.

Ces deux principes interagissent pour produire le cosmos, remplaçant la participation des choses sensibles aux Formes/Idées.

Speusippe structure la réalité en une série de niveaux qui émergent successivement :

- Les nombres : Le Un et la Dyade engendrent d’abord les nombres mathématiques (2, 3, 4, etc.), qui sont des réalités ontologiques, pas de simples abstractions. Par exemple, le 2 naît de l’unité combinée à la multiplicité.

- Les entités géométriques : Les nombres produisent des formes mathématiques (points, lignes, surfaces, solides). Le point est une unité spatiale, la ligne une extension, etc.

- Le monde sensible : À partir des formes géométriques émergent les âmes (principes de mouvement) et les corps physiques (plantes, animaux, humains).

Chaque niveau a son propre principe spécifique, mais tous dérivent ultimement du Un et de la Dyade. Prenons l’exemple d’une table. Une table existe car l’Un et la Dyade ont produit les nombres, puis les formes géométriques (comme le rectangle de la table), puis la matière sensible, dans un processus continu.

Speusippos oriente donc l’Académie vers une synthèse entre platonisme et pythagorisme.

Son impact sera limité par sa rupture avec la théorie des Formes/Idées bien que son utilisation de l’Un pourrait être considérée comme une influence sur la suite du platonisme. Speusippos reprend le dualisme entre monde intelligible et sensible tout en important des éléments du pythagorisme. L’absence d’unité du Bien chez Speusippe suscite la critique d’Arisotélys. Même si Speusippos utilise des principes numériques, il se distingue des pythagoriciens car il ne les utilise pas de la même façon. Ces derniers développent toute une mystique autour des nombres.

Xénocratys, troisième scholarchès de l’Académie platonicienne

Xénocratys, dit Xénocrate (Xénocrate de Chalcédoine, vers 396-314 avant JC) naît à Chalcédoine, une cité grecque située sur le Bosphore, en Bithynie. Il aurait rejoint l’Académie de Platon en 370 avant JC.

En -339, à la mort de Speusippe, Xénocratys est élu scholarchès, un poste qu’il occupe jusqu’à sa propre mort en -314, soit environ 25 ans.

Ce choix reflète son prestige parmi les membres de l’Académie, malgré la présence d’autres figures comme Aristote, qui avait déjà quitté l’école pour fonder le Lycée en -335. Sous sa direction, l’Académie prospère, attirant des élèves et maintenant son influence dans un contexte marqué par l’essor des conquêtes macédoniennes.

Xénocrate tente de réconcilier la théorie des Idées de Platon avec les principes premiers de Speusippe, tout en intégrant une dimension théologique et éthique plus marquée.

Métaphysique : Les Idées et les nombres

Xénocrate réintroduit la théorie des Formes dans son système mais avec une nuance. Il identifie les Idées aux nombres, affirmant que les Formes platoniciennes sont des entités intelligibles définies par des rapports numériques. Par exemple, l’Idée de « Justice » pourrait être exprimée comme une proportion ou une harmonie mathématique. Cette fusion s’inspire de Speusippe, qui voit les nombres comme des réalités ontologiques, mais Xénocrate les relie explicitement aux Idées pour préserver leur statut transcendant.

Cosmologie : L’Un et la Dyade

Xénocrate adopte la structure cosmologique de Speusippe – le Un et la Dyade indéfinie – mais la réinterprète dans un cadre plus théologique. Selon Aetius12, il fusionne l’Un et l’Intellect divin (νοῦς), l’assimilant à Zeus, le principe masculin et ordonnateur ; tandis que la Dyade, associée à la matière et à la multiplicité, est la Mère des dieux.

Le Kosmos, pour Xénocrate, résulte de l’interaction entre ces deux principes : l’Un impose l’ordre à la Dyade, générant les âmes, les astres et le monde sensible. Plutarque13 (Sur la génération de l’âme dans le Timée, œuvre à lire, numérisée ici) attribue à Xénocrate une tripartition de l’univers – intelligible (Idées), sensible (matière), et intermédiaire (âme). Xénocratys identifie explicitement une âme du monde.

Théologie

Clément d’Alexandrie14 rapporte qu’il distingue les Dieux olympiens (liés au Un) des Daïmons, entités intermédiaires entre les Dieux et les hommes. Ces démons, bons ou mauvais, jouent un rôle dans le monde sensible, expliquant les phénomènes irrationnels ou des cultes populaires.

Encore encore une fois, Xénocrate préfigure les travaux des néoplatoniciens qui réaffirmeront l’unité entre le platonisme et la religion nationale grecque.

Éthique : La vertu comme harmonie

En éthique, Xénocrate met l’accent sur la vertu comme un état d’harmonie intérieure. Xénocrate définit le bonheur (eudaimonia) comme la possession de la vertu propre à l’âme, acquise par la discipline et la contemplation15. Contrairement à Speusippe, qui privilégie la tranquillité, Xénocrate insiste sur l’effort moral, en ligne avec l’idéal platonicien de La République. Sa propre vie illustre cette doctrine. Xénocrate est donc plus proche de l’idéal spartiate que Speusippe.

Logique et méthode

Xénocrate reste dans la lignée de Platon contribue à la logique en divisant la philosophie en trois domaines : physique (nature), éthique (conduite), et logique (raisonnement).

Le retour de Platon dans la continuité avec Speusippos.

Xénocratys reprend le cadre structurel de Speusippos des principes premiers (Un, Dyade) et la numérologie pythagoricienne. Par contre, il renoue avec un conception de Platon et Aritotélys en identifiant le principe premier au Bien, contrairement à Speusippe.

Xénocrate introduit une âme du monde comme médiatrice cosmique, qui était absente dans la pensée de Speusippe, en tout cas de ce que l’on en sait. Le Néoplatonisme se distingue encore de la pensée de Xénocrate par l’absence de processus d’émanation.

Conclusion

Xénocrate meurt en 314 avant JC. Mais la vie de l’Académie ne se termine pas là. L’histoire du platonisme ne fait que commencer.

Références

- https://plethon.fr/2025/01/26/lun-lintellect-et-lame/ ↩︎

- Platon, République, 473d, page 1640 des Œuvres complètes de l’édition Flammarion ↩︎

- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Livre III, sections 5 à 7, 20 et 34 ↩︎

- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Livre III, section 34 ↩︎

- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Livre IV, 4-5 ↩︎

- https://plethon.fr/2025/03/17/la-theorie-des-formes-ou-des-idees/ ↩︎

- Aristote, Métaphysique, VII, 2, 1028b ↩︎

- https://plethon.fr/2025/03/17/la-theorie-des-formes-ou-des-idees/ ↩︎

- Aristote, Métaphysique, VII, 2, 1072b ↩︎

- Dimitri El Murr, The Academy from Plato to Polemo https://hal.science/hal-04034622/document ↩︎

- Giulia de Cesaris, Aristotle’s account of Speusippus’ and Xenocrates’, Metaphysical and Epistemological Theories https://core.ac.uk/download/pdf/286351049.pdf ↩︎

- Aetius, Placita, I, 7 ↩︎

- Plutarque, Sur la génération de l’âme dans le Timée, 1012e https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/creation.htm ↩︎

- Clément d’Alexandrie, Stromates, V, 11) ↩︎

- Diogène Laërce, Livre IV, 10) ↩︎