|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cette triade métaphysique est le point de départ du néoplatonisme, dont le fondateur est Plotinos, dit « Plotin » en français (205-270 après JC).

Elle consiste en trois hypostases hiérarchisées : l’Un (τὸ ἕν) l’Intellect (νοῦς) et l’Âme (ψυχή). Leur dynamisme et leur succession constituent le cœur de la métaphysique plotinienne. Cette triade développée dans les Énnéades1 est ensuite enrichie par les successeurs néoplatoniciens, tels que Porphyrios (Porphyre), Iamblichos (Jamblique) et Proklos.

L’Un (le Bien), principe premier et transcendant

Principe de toute chose

L’Un est la cause première absolument transcendante, suivant le postulat que la multiplicité ne peut naître que de l’unité.

Le Bien « s’est lui-même produit : si donc la volonté qui vient de lui est comme son œuvre, et si elle est identique à son existence, il s’ensuit qu’il se donne à lui-même d’exister. Dès lors, ce qu’il est, il ne l’est pas par hasard mais il l’a lui-même voulu2».

Plotinos décrit l’Un par la négation, soulignant son caractère ineffable et transcendant, difficilement accessible à notre compréhension. Pour concevoir l’Un, il faut notamment exclure tout ce qui suppose la multiplicité ou la délimitation, qui est par définition contraire à la nature de l’Un.

Le Bien/l’Un correspond à une « surabondance de puissance3». C’est en débordant de lui-même, sans intention à proprement parler, que l’Un donne naissance à l’Intellect.

L’Un, selon le traité 39 des Ennéades, est l’hypostase qui trouve sa satisfaction en elle-même4. L’Un renvoie à une perfection rendant possible son débordement créateur.

L’Un au-delà de l’être

En tant que principe premier, simple, ineffable et transcendant, l’Un est au-delà de l’être (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), au-delà de l’intellect qui procède de lui. L’Un est donc à la fois simple et difficile à concevoir. Il transcende toute limitation conceptuelle.

L’analogie souvent utilisée est celle de la lumière du soleil. De même qu’une lumière rayonne nécessairement, l’Un, par sa perfection, engendre le niveau immédiatement inférieur (l’Intellect).

Selon Plotinos, l’Un ne peut être approché que par un effort contemplatif et mystique. Il faut rechercher l’unité avec lui. Dans le traité 9 des Ennéades5, Plotinos décrit la façon de contempler l’Un, et la nécessité de « se libérer de tout vice, car c’est au Bien que l’on s’efforce de parvenir ». L’ascension vers l’Un est une purification de l’âme.

L’Un est la condition de possibilité de l’existence.

L’Intellect, monde intelligible et intelligence pure

À la fois celui qui pense, qui est pensé et l’acte lui-même

La seconde hypostase, désignée en grec par Noûs (νοῦς), est l’Intellect divin ou l’Intelligence, et constitue – selon Plotinos – le monde intelligible où résident les Formes décrites dans les œuvres de Platon.

Plotinos écrit dans le traité 10 des Ennéades6 que «l’Intellect est de deux sortes : celui qui raisonne et celui qui permet de raisonner » (page 169). L’Intellect comprend toutes les Formes qui sont les archétypes éternels de la réalité sensible. Ces Formes sont des réalités intelligibles, ordonnées hiérarchiquement. Plotinos décrit l’intelligence comme étant nécessairement de nature multiple7.

L’Intellect « est » au sens où nous l’entendons, contrairement à l’Un que nous qualifions d’au-delà de l’être. La notion d’être apparaît dans la théologie de Plotinos au niveau de l’Intellect.

Les néoplatoniciens parlent de procession (πρόοδος) et de conversion/retour (ἐπιστροφή), puisque l’être issu de l’Un, pour se réaliser pleinement, doit se tourner vers son principe originel. L’Intellect est tourné vers l’Un, sa cause.

À la fois un et multiple

Bien qu’il soit déjà un niveau de multiplicité de par les idées du monde intelligible l’Intellect reste dans une forme d’unité supérieure. Par exemple, l’Intellect connaît directement et simultanément toutes les Formes puisqu’elles font partie de lui en tant qu’Intellect divin et pur.

Cette structuration hiérarchique, où l’Intellect est tourné vers l’Un, dévoile un mouvement de procession (de l’Un à l’Intellect) et un mouvement de conversion (de l’Intellect vers l’Un). Pour Plotin, seule cette orientation vers le Principe premier permet à l’Intellect de conserver son intégrité intelligible. L’unité retient l’Intellect de se fragmenter et il est une source de stabilité.

En capture d’écran ci-contre, toujours dans le traité 10 des Ennéades8, Plotinos apporte des éléments éclairants sur la relation et la nature de l’Intellect par rapport à l’Un.

Dans le traité 38, il est affirmé que l’Âme désire l’Intellect car il est une image du Bien (l’Un) et qu’il permet à celle-ci d’accéder à l’Un ; « et l’âme les poursuit dans la mesure où elle vient de là-bas et qu’elle y retourne parce que ces réalités lui sont apparentées9».

L’Âme, à la fois tournée vers le sensible et l’intelligible

Origine et fonction de l’Âme

L’Âme (ψυχή), troisième hypostase, est ce qui anime. Elle est le principe de la vie. Par cette émanation, l’Âme reçoit du Noûs (Intellect) les Formes intelligibles, qu’elle est chargée de transmettre, de refléter et d’appliquer dans le monde sensible. Plotinos distingue l’Âme universelle, l’Âme du monde et les âmes individuelles.

L’Âme universelle assure la médiation entre l’Intellect et le monde sensible. L’Âme universelle procède de l’Intellect, lequel procède de l’Un. L’Âme reçoit du Noûs les Formes et les transcrit dans le monde matériel.

L’Âme du monde n’est pas une entité distincte de l’Âme universelle10. L’Âme du monde est une expression fonctionnelle de l’Âme universelle, dans son rôle particulier d’animation et d’organisation du monde sensible. Considérons plus simplement que l’Âme universelle en tant qu’organisatrice du Cosmos sensible11 est nommée Âme du monde par Plotin. Précisons que ce point fait débat et que les auteurs postérieurs à Plotin peuvent avoir une conception différente.

Les âmes individuelles (humaines, animales, etc.) procèdent de l’Âme universelle. Toutes les âmes partagent la même essence, et ne « descendent » pas entièrement dans le monde sensible : une partie de l’âme individuelle demeure dans l’intelligible.

C’est cette double orientation de l’âme (vers l’intelligible et vers le sensible) qui explique la tension que l’homme ressent dans sa vie intérieure. L’âme, écartelée entre le désir de se tourner vers le Principe et la tentation de se disperser dans la multiplicité sensible, est invitée par Plotin à la conversion intérieure, à la pratique de la vertu (ἀρετή) et de la contemplation, afin de remonter progressivement vers l’Un.

Plus loin dans la multiplicité

Plotinos précise que l’Âme est à la fois une et multiple à sa façon aussi.

Il est manifeste qu’à chaque hypostase qui nous éloigne de l’Un, le niveau gagne en multiplicité. Lorsque l’Âme universelle transcrit une idée du monde intelligible, elle génère une multiplicité (imparfaite) dans le monde sensible sur la base d’une unité intelligible (la Forme chez Platon).

La lecture du traité 4 « Sur la réalité de l’Âme » nous enseigne que, parce que l’Âme a une partie d’elle-même dans les deux mondes – le sensible et l’intelligible – alors elle est divisée dans le monde sensible et indivisible dans le monde intelligible. L’Âme est une réalité intermédiaire.

Au traité 412, Plotinos précise que « il faut que l’âme soit ainsi : une en même temps que multiple, divisée en même temps qu’indivisible. Et l’on ne doit pas se montrer incrédule en estimant qu’il est impossible qu’une seule et même chose se trouve en plusieurs endroits ».

De nouveau, Plotinos rappelle ce point d’importance au traité 8 des Ennéades intitulé « Si toutes les âmes n’en sont qu’une13 » (voir ci-contre).

Ouranos, Kronos et Zeus

Analogie

Dans un passage particulièrement inspiré du traité 10 (page 165, voir ci-contre), Plotinos évoque une lignée de l’Intellect, qu’il compare à Kronos, le père de Zeus et le Dieu du temps14.

L’analogie Ouranos, Kronos, Zeus, tirée de la théogonie du poète Hésiode, est utilisée par les Hellénistes15 pour mieux comprendre les principes de l’Un, l’Intellect et l’Âme de Plotin. Elle sert à illustrer la structure hiérarchique et dynamique des principes métaphysiques.

Analyse

Dans le mythe comme dans la triade philosophique, trois réalités sont dynamiques et interdépendantes, reflétant l’ordre hiérarchique du monde intelligible.

Ouranos, dans la mythologie grecque, est le Dieu primordial du Ciel, le Ciel tout court. Par ailleurs, en langue grecque moderne, « Ouranos » signifie littéralement le ciel, de même pour Kronos qui signifie le temps. L’Un est le principe premier, à partir duquel tout émane, comme Ouranos est à l’origine de la lignée divine dans la théogonie d’Hésiode. Ils partagent une même simplicité, dans une certaine mesure. L’Un et le ciel inspirent l’unité à notre âme.

Selon Plotinos dans le texte, l’Intellect « plein des choses qu’il a engendrées », à la fois un et multiple, est comparé au fils d’Ouranos dévorant ses propres enfants. En plus de ce que Plotinos expose lui-même sur Kronos l’Intellect, on peut ajouter que le Dieu du temps, selon Hésiode dans son mythe des races/âges, préside sur un âge mythologique de stabilité et d’abondance, l’âge d’or, qui est comparable au monde intelligible. Kronos, en tant que divinité du temps et de l’éternité, incarne l’Intellect qui englobe tous les objets intelligibles de manière intemporelle et éternelle.

Zeus représente l’Âme qui traduit les idées de Kronos dans l’ordre spatio-temporel du cosmos. Zeus établit un nouvel ordre après avoir vaincu les Titans16, correspondant ainsi à des facettes de l’Âme. L’Âme universelle est responsable de la vie et de l’ordre cosmique, illustrant Zeus qui règne sur les Dieux et les hommes.

Bien que l’on ne puisse pas parler de fondement théologique en tant que tel validé par tous les Hellénistes, cette analogie17 et ses principes métaphysiques se superposent très bien au mythe de la Théogonie d’Hésiode dans une certaine limite. Elle est, me semble-t-il, utile à la compréhension.

Développements post-plotiniens : l’exemple de Proklos

Après Plotinos, la tradition néoplatonicienne s’est poursuivie notamment grâce à Porphyrios (qui fut l’éditeur des Ennéades), et des auteurs comme Proklos (412-485).

Si Plotinos s’en tient à trois hypostases principales, Proklos, dans ses Éléments de Théologie18 et dans sa Théologie platonicienne19, développe une théologie beaucoup plus complexe, introduisant des degrés intermédiaires entre les hypostases fondamentales. Il fait apparaitre, par exemple, les Hénades, qui relient l’Un à la multiplicité des Dieux.

Toutefois, on retrouve le schéma de base qui est propre au néoplatonisme :

- Un principe suprême (l’Un au-delà de l’être, le Bien suprême dans les écrits de Platon) ;

- Un niveau intelligible (l’Intellect et les Formes, voir la Théorie des Formes de Platon) ;

- Un niveau psychique ou « intelligible-sensible » (l’Âme du monde et les âmes particulières) ;

- Et enfin, le monde sensible.

Étudier la pensée et la théologie de Proklos nous demanderaient de nouveaux développements importants qui dépassent le périmètre de cette publication. Mais les deux auteurs, pour ne citer qu’eux, font référence implicitement ou explicitement au Parménide de Platon.

Par cette courte section, constatons que la triade de Plotinos est un début, celui du courant néoplatonicien.

Le lien avec le Parménide de Platon

La seconde partie du dialogue du Parménide, généralement considéré comme une simple démonstration intellectuelle consacrée à l’unité et la multiplicité, est en fait un texte théologique selon les néo-platoniciens, et plus largement pour les Hellénistes.

La première partie du Parménide est une critique de la théorie des Formes de Platon et la seconde est une succession d’hypothèses concernant l’idée de l’un (en minuscule). Si l’Un néoplatonicien que nous avons explicité se rapproche de l’idée du Bien chez Platon, le terme de l’un et son idée existent effectivement – au moins son squelette – dans le Parménide.

On peut observer une correspondance entre les trois premières hypothèses du Parménide et les hypostases de Plotinos, bien que ce dernier ou Platon n’explicitent pas le rapprochement suivant :

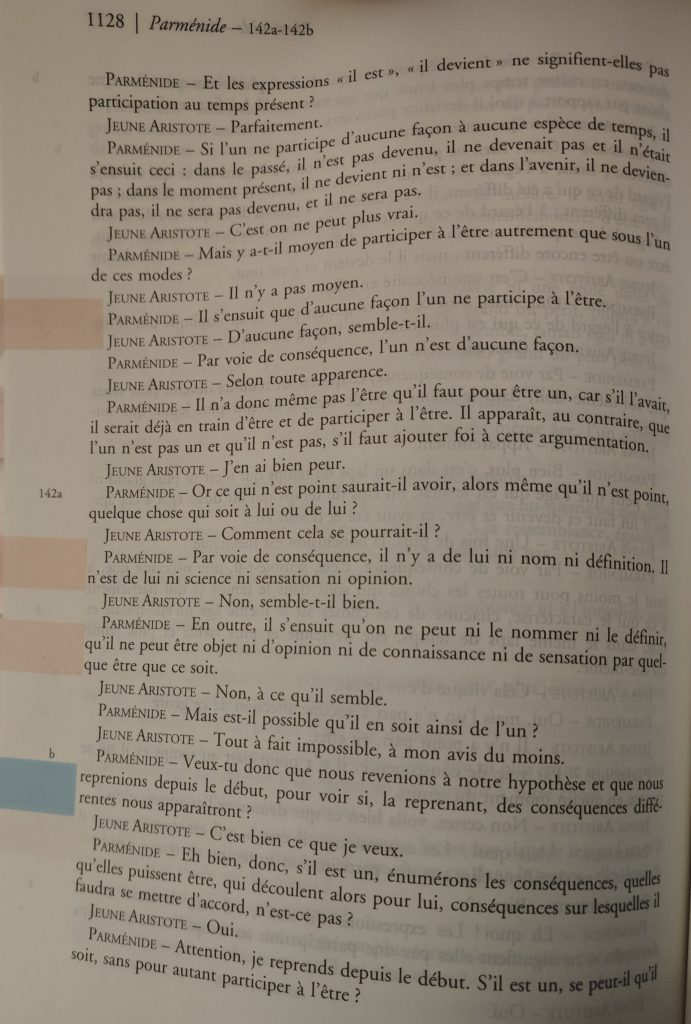

Le passage ci-joint20 relatif à la première hypothèse rappelle particulièrement la façon dont Plotinos s’exprime sur l’Un/le Bien, par négation et comme étant au-delà de l’être.

- « Il doit être non pas multiple, mais un21» : La première hypothèse envisage l’Un sans aucune multiplicité, au-delà de l’être se superposant au concept de l’Un selon Plotinos. On retrouve la tentative de définition de l’Un par ce qu’il n’est pas plutôt que par ce qu’il est, et son caractère transcendant.

- « un qui est multiple22 » : La seconde hypothèse décrit l’Un qui est, où la multiplicité interne est envisagée. L’unité qui est et qui renvoie à l’Intellect.

- « Il va de l’un vers le plusieurs23» : La troisième hypothèse décrit implicitement l’Âme universelle et les âmes individuelles en tant que l’Un en relation avec la pluralité. Cet « Un » ayant un rapport avec la multiplicité pourrait être rapproché du rôle de l’Âme sur le monde sensible.

Le rapprochement se discute et le Parménide en tant que texte théologique a aussi été utilisé autrement. Mais son étude dépasse le cadre de cette publication.

Conclusion

La doctrine néoplatonicienne de la triade de l’Un, de l’Intellect et de l’Âme constitue l’ossature même du système métaphysique élaboré par Plotin dans les Ennéades. Elle propose une vision hiérarchique de notre réalité, où le monde sensible n’est que l’ultime étape d’un rayonnement qui prend sa source dans l’Un.

Cette pensée métaphysique a profondément marqué la philosophie et la théologie postérieures, influençant la pensée dans les religions abrahamiques, la philosophie médiévale, la Renaissance et bien sûr aujourd’hui les polythéistes européens – pas forcément grecs – soucieux de retrouver des points de repère théologiques en plus d’une pratique.

Références & notes

- Plotin, Traités. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 38-41. Page 228. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 38-41. Page 222. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 38-41. Page 228. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 7-21. Page 80. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 7-21. Page 169. Flammarion ↩︎

- Raoul Mortley, Negative Theology and Abstraction in Plotinus. https://www.jstor.org/stable/294494 (accès gratuit sur simple création de compte) ↩︎

- Plotin. Traités 7-21. Page 164. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 38-41. Page 77. Flammarion. Ce passage illustre la procession et la conversion dont nous avons parlé dans le chapitre sur l’Un. ↩︎

- Cette affirmation qui concerne l’œuvre de Plotinos n’est pas forcément vrai pour d’autres auteurs qui ont repris ces concepts. ↩︎

- Il existe un débat au sein de l’Hellénisme, et peut être dans la recherche universitaire, sur le fait de savoir si le Cosmos est synonyme de monde sensible ou si il englobe aussi l’intelligible et toute réalité. Les auteurs néoplatoniciens parlent le plus souvent du Cosmos comme étant un synonyme du monde sensible. En revanche, chez les Hellénistes modernes (polythéistes grecs), nous considérons que le Cosmos est un tout ordonné par opposition au Chaos, qui n’est pas forcément limité au monde sensible. On parle alors de « kosmos noêtos » (intelligible) et de « kosmos aisthêtos » (sensible) dans un soucis de clarté. ↩︎

- Plotin. Traités 1-6. Page 169. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 7-21. Page 46. Flammarion ↩︎

- Plotin. Traités 7-21. Page 165. Flammarion ↩︎

- Je parle des pratiquants « polythéistes » modernes, les fidèles à la tradition et à la religion nationale grecque. ↩︎

- Ce que Proklos nommera un Dieu hypercosmique dans sa propre classification divine ↩︎

- Au sein des néoplatoniciens, l’analogie de ces trois principes métaphysiques avec ces trois Dieux ne fait pas autorité. Ce point demande un développement important qui sera proposé dans d’autres publications. ↩︎

- Proklos dit Proclus. Éléments de Théologie. Traduit par A.-Ph. Segonds et C. Steel, Les Belles Lettres ↩︎

- Proklos dit Proclus. Théologie platonicienne. Traduit par H. D. Saffrey et L. G. Westerink, Les Belles Lettres ↩︎

- Platon. Œuvres complètes, Parménide. Page 1128. Traduit par Luc Brisson, Flammarion ↩︎

- Platon. Œuvres complètes, Parménide. Page 1120. Traduit par Luc Brisson, Flammarion ↩︎

- Platon. Œuvres complètes, Parménide. Page 1133. Traduit par Luc Brisson, Flammarion ↩︎

- Platon. Œuvres complètes, Parménide. Page 1154. Traduit par Luc Brisson, Flammarion ↩︎